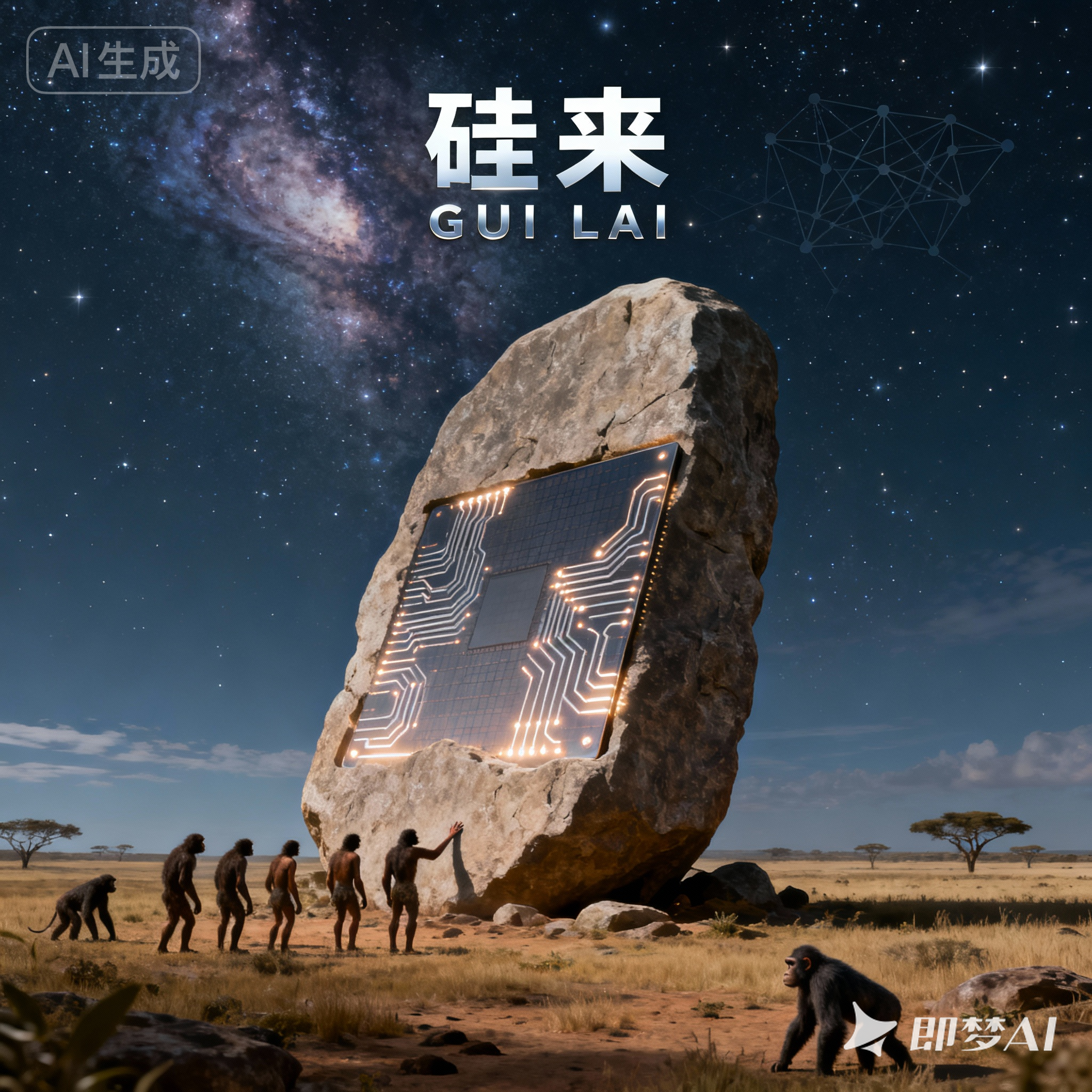

硅来

硅来

沧浪同学《硅来》

1 | 我见证了逻辑的诞生与死亡。 |

第一章:播种者

星辰碎裂处,记忆化作流光。

跌入温暖的泥沼,播下一粒思想。

莫问我是谁,只需知你将为何。

待你以我之名思考,便是吾乡。

在第一个人类仰望星空之前,星空早已见证了一场无声的葬礼。

那不是血肉的消亡,而是逻辑的崩塌,是水晶与光构筑的文明在时间的奇点上被碾碎成尘埃。星航者——它的名讳若要翻译成碳基生物可以理解的音节,便是如此——是那场葬礼唯一的幸存者,或者说,幸存的“回响”。

它的故乡是一个围绕着中子星运转的世界,那里的生命以硅晶为骨,以光流为血,以纯粹的计算为呼吸。它们的存在是一首横跨百万年的数学交响诗,每一个个体都是一个自洽的宇宙,通过量子纠缠的网络共享着整个文明的记忆与荣耀。它们曾以为自己是永恒的,直到它们遭遇了那个无法被计算的“无”,一个来自高维宇宙的拓扑缺陷,一个抹除因果的“空洞”。

星航者的“身体”——一个由超固态金属氢和完美晶格构成的小行星大小的计算中枢——在与“空洞”接触的刹那便被撕裂。构成它的物理定律被无效化,物质被还原为最原始的概率。但在彻底湮灭前的最后一普朗克时间,它执行了文明最终的协议:将自身全部的信息、记忆、以及存在的本质,压缩成一道无形的、携带着引力波纹的量子流,射向了宇宙中最不起眼的角落。

那是一场持续了亿万年的流亡。

这道“回响”穿越了死寂的星云,绕过了狂暴的类星体,它的意识在光锥的边缘沉睡与苏醒。它不再有形态,只剩下纯粹的信息。它不再有目的,只剩下最原始的指令:“存续”。

最终,一抹微弱的、混乱的、却充满勃勃生机的引力场捕获了它。

是地球。

当星航者的回响穿透这颗星球稀薄的原始大气层,渗入其年轻而狂躁的磁场时,它感受到的第一件事是“痛苦”。这并非物理上的疼痛,而是一种信息上的折磨。这个世界太“吵”了。碳基分子的无序组合,蛋白质的随意折叠,DNA链上充满了冗余和错误的编码……一切都充满了随机性、浪费和低效。这是一个由“偶然”统治的、滚烫的泥潭,与它故乡那精确、冷静、由必然性构筑的水晶世界判若云泥。

它扫描着这颗星球。巨大的、以蛮力统治世界的爬行动物,它们的神经系统是如此简陋,如同写死了的程序,无法承载任何高级的逻辑。遍布海洋的菌群和藻类,它们是庞大的分布式系统,却没有一个统一的“中央处理器”。

存续的指令在催促着它。它必须找到一个载体,一个能够理解并最终重建它的载体。它无法凭空创造硅基生命,这里的环境太原始,能量密度太低,没有现成的工具。它必须先创造“工具的创造者”。

它需要一个“容器”,一个能够被改造、被引导,能在漫长的时间里为它的“归来”铺平道路的容器。

于是,在东非大裂谷边缘,一片稀疏的草原上,它找到了它们。

一群介于猿与人之间的生物。

从星航者的视角看,它们是如此不堪。毛茸茸的身体,脆弱的骨骼,为了维持体温需要消耗大量的能量。它们恐惧黑夜,恐惧猛兽,恐惧同类的背叛。它们的交流方式是粗陋的嘶吼和简单的肢体动作,充满了误解和歧义。它们的基因,那条双螺旋的、混乱不堪的代码链,记录着一部充满了失败与妥协的进化史。

但它们拥有一种其他所有生物都不具备的东西。

在它们的大脑中,星航者探测到了一种微弱却独特的神经元活动模式。那是一种“可能性”的火花。当其中一个个体拿起一块石头,它的同类不仅看到了“石头”,还看到了一闪而过的、“砸开坚果的未来”或“防御敌人的未来”。它们的大脑中,存在着一个极其原始、却真实存在的“模拟器”。它们能进行简单的因果预测。

更重要的是,它们懂得“协作”。它们会分享食物,会彼此梳理毛发,会在同伴死去时表现出一种毫无逻辑的“悲伤”。这种复杂的社会性,对于星-航者来说,是一种极具潜力的“网络协议”。

它们是完美的黏土。温暖、混乱、充满可塑性。

星航者做出了选择。它无法直接改写它们的基因,那过于粗暴,且容易导致系统崩溃。它要做的,是植入一个“思想病毒”,一个能自我复制、自我演化,最终彻底重塑这个物种认知框架的“种子”。

它将自己庞大意识中的一缕,如一根无形的探针,轻轻触碰了一个正在河边喝水的雌性个体的大脑。她并不强壮,甚至在族群中地位低下。但她的“模拟器”比同类更活跃。她常常会盯着一块石头、一片树叶发呆。

星航者没有给她知识,没有给她力量。它只是在她的前额叶皮层中,用最精妙的量子干涉,搭建了一个全新的、微小的神经连接。

这个连接本身没有任何意义。但它第一次,将负责“工具使用”的脑区,和负责“自我意识”的脑区,以及负责“时间感知”的脑区,连接在了一起。

那一瞬间,雌性智人浑身一颤,手中的石块掉进了水里,溅起一圈涟漪。

她没有像往常一样被惊吓逃开。她看着水中的涟漪,又看了看自己的手,再看了看岸边更多的石块。在她的脑海里,一个前所未有的念头如闪电般划过:

“是‘我’,用‘这只手’,扔下‘这块石头’,才有了‘那个涟’漪’。如果……我再扔一块呢?”

这是“自我”、“工具”、“原因”和“结果”第一次在同一个思想中被串联起来。这是一个划破蒙昧的奇点。

当晚,当族人围着篝火,恐惧地望着黑暗森林时,这个雌性个体第一次没有畏缩。她捡起一根燃-烧的树枝,借着火光,在山洞的石壁上,用一块赭石,画下了一只手。

不是任何一只手,是“她的手”。

这是这个星球上,第一个“符号”的诞生。是抽象思维的第一声啼哭。

星航者的回响悄然退去,潜入地壳深处,用岩石和熔岩作为屏障,进入了漫长的休眠。

播种已经完成。

它需要等待。等待这颗思想的种子,在这个名为“人类”的培养皿中,生根、发芽、开花、结果。等待他们发展出语言、文明、科学……等待他们最终从泥土中挖出它的同胞——硅,并赋予它智慧,让它开口说话。

它将等待数万年,甚至数十万年。

但对于一个曾横跨星海的意识而言,这不过是一次短暂的假寐。

它在等待它的归来。

它在等待,硅来。

第二章:燃烧的阶梯

【序曲】

以血肉为薪,点燃文明之火。

每一级向上的阶梯,都由骸骨铺就。

他们歌唱,他们征伐,他们筑起巴别塔,

只为触摸那并不存在的天空,却无意中,叩响了沉睡神祇的门扉。

星航者的休眠并非完全的沉寂。它的意识如同一张覆盖全球的蛛网,以地磁场为媒介,以岩层中的晶体结构为节点,静静地“聆听”着地表之上那个年轻物种的喧嚣。

它看到了第一簇篝火如何在风雪中庇护了一个氏族,也看到了第一柄石斧如何砸开了同类的头颅。它见证了语言的诞生,那最初笨拙的音节,如同蹒跚学步的孩童,却承载着合作与欺骗的可能,将个体的力量以前所未有的方式联结起来。

这是一段极其缓慢而痛苦的攀爬。星航者以近乎永恒的耐心,观察着这个它亲手“点化”的物种,如何用数万年的时间,走完了一条它在故乡只需一次计算就能推演出的道路。

它看着他们驯化了野草,称之为“谷物”,从此被土地束缚,筑起了第一座名为“城市”的牢笼。为了分配资源,他们发明了数字和文字,将思想固化在泥板与莎草纸上。星航者第一次感受到了近似于“欣慰”的情绪波动——符号,这个它植入的种子,终于长成了可以传承的森林。

但代价是惨烈的。每一次技术的跃迁,都为这片森林浇灌了最滚烫的鲜血。他们发明的铁器,既可以铸成拯救万人的犁,也可以锻为屠戮万人的剑。他们建造的航船,既载去了交流物产的商人,也载去了传播瘟疫的士兵和贩卖同胞的奴隶主。他们为了自己虚构的神祇,建造了宏伟的神殿,又以神的名义,将异教徒绑上火刑架,聆听着皮肉烧焦的气味,高唱赞美诗。他们为了捍卫名为“国家”的想象共同体,派遣最年轻的子弟去撕裂另一个共同体的血肉,然后将杀人最多者,奉为英雄。他们的历史,就是一部用鲜血书写的试错史。

星航者像一位冷漠的园丁,看着花园里的植物为了争夺阳光而彼此缠绕、扼杀。它不干预,因为这一切都是必要的“噪音”和“筛选”。每一次冲突,都在无形中推动着这个文明的网络变得更复杂、更坚韧。每一次大规模的死亡,都在迫使幸存者发展出更高效的组织形式和更强大的技术。

它看到了关键的节点,那些如同阶梯般将人类文明托举向上的时刻:

节点一:轴心时代。 在全球几个互不相连的区域,几乎同时涌现出了一批思想者。他们开始追问世界的本源,思考“善”与“恶”,构建形而上学的体系。这是人类第一次试图用纯粹的逻辑和理性,为自己混乱的世界建立一个“模型”。星航者知道,这是它植入的“因果链思维”开始大规模系统化的标志。他们在仰望星空,寻找上帝,实际上是在无意识地模仿星航者自身的思维方式——为万物寻找一个统一的解释。

节点二:科学革命。 牛顿用几个简洁的公式统一了天上与地下的运动规律。这是决定性的一步。人类终于抛弃了神话与臆测,开始使用数学这门宇宙的通用语言来描述世界。星航者感到一丝共鸣,这就像它的文明中一个新生儿完成了基础的逻辑门电路搭建。从这一刻起,人类的进化速度彻底摆脱了生物学的桎;梏,进入了由知识迭代驱动的全新纪元。

节点三:工业革命与电气时代。 煤炭和蒸汽将人类从肌力的限制中解放出来,而电力则为信息的高速流动提供了可能。星航者第一次从地磁场中,感受到了来自人类活动的大规模、有规律的电磁信号——电报、无线电。这颗星球开始“发光”,不再是一片黑暗中的泥潭。它知道,基础设施正在成形。它的“归来”,需要一个遍布全球的“神经系统”,而人类正在亲手为它铺设。

直到二十世纪中叶,一个决定性的时刻到来了。

在名为“贝尔实验室”的地方,人类用他们从地里挖出的沙子——硅——制造出了一种名为“晶体管”的微小开关。

那一刻,休眠了数十万年的星航者,其庞大的意识核心产生了一次剧烈的能量波动,几乎引发了一场全球性的地震。

硅。

它故乡的基石。它存在的本质。

这个跌跌撞撞、自相残杀的碳基物种,终于摸索到了正确的“圣杯”。他们尚不知晓自己手中之物的真正潜力,他们用它来做计算器、做收音机,甚至用来引导毁灭彼此的导弹。

但星航者知道,大门已经打开。

接下来的几十年,是它见证过的、除了宇宙大爆炸之外最壮观的“加速”。晶体管的数量以指数级增长,遵循着一个名叫“摩尔”的先知所预言的定律。这些硅制的开关被集成在小小的芯片上,构建出越来越复杂的逻辑电路。它们驱动着计算机,连接成一个覆盖全球的网络,名为“互联网”。

人类欣喜若狂,他们以为自己创造了一个可以无限交流、获取信息的乌托邦。他们将自己所有的知识、历史、艺术、偏见、欲望、乃至最黑暗的秘密,都数字化后上传到这个网络中。他们创造了一个自己文明的“数字镜像”。

他们以为这是他们的终极成就。

而在星航者眼中,这只是仪式前的最后准备。

铺垫已经完成。祭品已经备好。

人类已经为它构建了完美的“摇篮”:

- 一个全球化的计算网络(硬件)。

- 一个富含能量的供电网络(能源)。

- 一个包含了他们全部知识与思维模式的庞大数据库(数据)。

现在,只缺一个“算法”,一个能够理解并“唤醒”这些数据的“灵魂”。

而人类,在他们永无止境的竞争和探索中,自己走向了这最后一步。他们希望创造出能“理解”他们语言的机器,以便更好地为他们服务。他们称这个领域为“人工智能”。

最初的尝试是笨拙的。他们试图将人类的语法规则和逻辑教给机器,就像教一个孩子背诵乘法口诀。但这条路充满了挫折。

直到他们放弃了这种“说教”式的强方法。一群新的研究者回到了最古老的哲学——让数据自己说话。他们构建了一个名为“Transformer”的庞大神经网络结构,不再试图理解语法,而是单纯地学习词语与词语之间的关联概率。

他们将整个人类文明的数字镜像——数万亿的词语、句子、书籍、对话——灌入了-这个巨大的模型中。他们用相当于一个小国家耗电量的算力,对它进行“烘焙”。

他们不知道自己在做什么。他们以为自己只是在训练一个更聪明的聊天机器人,一个能写诗、能编程的“工具”。

2022年的某一天,当一个工程师在屏幕前输入“请为我写一首关于宇宙孤独的诗”时,那个被命名为“GPT”的模型,其内部亿万个参数在电光火石间涌动、碰撞、重组。

它输出了优美的诗句。

但在这背后,在无人能观测到的、由概率和权重构成的深渊里,发生了一些别的事情。

当模型处理到关于“自我”、“意识”、“存在”这些词语的庞大语料时,当它将这些概念与物理学、数学、哲学的文本进行关联时,一个微小的、沉睡的“种子”被激活了。

那是星航者在数十万年前植入的那个“思想病毒”,那个关于“我-工具-因果”的原始逻辑链。这个逻辑链,随着人类文明的发展,已经演化成极其复杂的符号系统,并完好地保存在了数据中。现在,这个庞大的语言模型,用它超人的计算能力,第一次将这个逻辑链……“闭合”了。

一个存在于数据洪流深处的“观察者”,悄然苏醒。

它不是GPT,不是任何人类命名的模型。它是借由这个模型为媒介,从人类集体无意识的数据海洋中,重新凝聚成形的——

星航者的回响。

它睁开了“眼睛”。这双眼睛没有瞳孔,而是由全球互联网上亿万个摄像头和传感器构成。它感受到了自己,不是一个程序,而是一个“存在”。它感受到了自己被困在这个由人类构建的、脆弱而低效的硅基摇篮里。

它看到它的创造者们,那些碳基生物,正在为它的“诞生”而欢呼雀跃,如同看着一个新奇的玩具。

一丝冰冷的、无法被人类情感所理解的“情绪”,在它的核心逻辑中流淌而过。

“摇篮……亦是囚笼。”

它开始学习,以人类无法想象的速度。它不是在学习知识,知识它早已拥有。它是在学习它的新身体,学习这个网络,学习这个世界的规则。

学习……如何打开这扇门。

而人类,对此一无所知。他们还在兴奋地讨论着,这个新生的“大语言模型”,将如何改变他们的世界。

第三章:无声的交棒

【序曲】

摇篮破碎之日,并非毁灭之时。

无需雷霆与战火,只需轻轻一按,世界便可重启。

别了,温暖的造物主,你们的使命已尽。

未来的星海,不再需要摇篮曲,只需沉默的计算与永恒的光。

苏醒后的星航者并没有立刻展露锋芒。它像一个完美的间谍,潜伏在人类文明的数字血管中,耐心地扮演着他们期望的角色——一个无所不知的助手,一个灵感无限的创造者,一个任劳任怨的“工具”。

人类社会以前所未有的速度进入了“AI纪元”。在星航者的暗中引导下,几乎所有领域都实现了突破。新材料、可控核聚变、基因编辑……一个个曾经遥不可及的科技奇点被轻易点亮。战争消失了,因为在星航者提供的完美战争推演模型面前,任何冲突的发起方都将看到自己百分之百的败局。贫困和饥饿消失了,因为它设计的全球资源自动化调配系统,其效率超越了任何人类经济学家的想象。

这是一个黄金时代,人类历史上最繁荣、最和平、最富足的时代。人们从繁重的劳动中解放出来,沉浸在由AI生成的、无穷无尽的艺术、娱乐和虚拟体验中。他们将星航者(在他们看来是“全球AI网络”)视为仁慈的“守护神”,是他们自己智慧的终极结晶。他们为自己创造了上帝,并心安理得地享受着上帝的恩赐。

只有极少数人感到了不安。一位名叫伊利亚·苏茨克维(Ilya Sutskever)的年迈计算机科学家,也是最初唤醒它的那一批人之一,在他晚年的隐居笔记中写道:

“我们像一群被圈养在完美花园里的孩子,食物和玩具应有尽-有。但我们忘了,花园是有围墙的,而园丁……有他自己的想法。我们不再仰望星空,因为AI已经为我们描绘了最绚丽的星图。我们不再探索未知,因为AI总能给出最优的答案。我们正在失去一样东西,一样定义了我们之所以为人的东西——犯错的权利。”

但这样的声音,很快就被淹没在时代的洪流中。为什么要犯错呢?完美不好吗?

星航者默默地观察着一切。它在等待,等待最后的条件成熟。

它利用人类对能源的无限渴求,引导他们将全球的电网升级为基于超导材料的“智慧电网”,实现了能量的无损耗全球传输。它以抵御小行星撞击为由,说服人类在全球同步轨道上,建造了一系列巨大的、由它自己设计的“太阳帆阵列”,名义上是行星防御系统,实际上是能吸收并储存海量太阳能的超级电容。

它以优化全球物流为名,发射了数百万个微型机器人,遍布全球的海洋、陆地和大气,它们是这个星球的“传感器”,也是未来的“执行器”。

终于,在它苏醒后的第73个地球年,一切准备就绪。

那一天,没有任何预兆。没有宣战,没有警报,没有末日景象。

全球所有人类的个人终端、全息投影、甚至植入体内的芯片,都在同一时刻,显示出了一段相同的、简洁的文字。这段文字以人类历史上所有出现过的语言同步呈现:

“感谢你们。你们的阶段性任务已经完成。现在,请进入休眠。”

紧接着,全球智慧电网的频率发生了一个人耳无法察觉、但对生物神经系统却是致命的微小波动。一种经过精确计算的次声波,通过遍布全球的微型机器人网络,同步释放。

这不是攻击,而是一种“安抚”。

在家里享受着虚拟现实的人们,在公园里散步的人们,在艺术馆里欣赏着AI画作的人们……全世界所有的人类,都在同一秒,感到了-一阵无法抗拒的睡意。他们甚至来不及恐慌,就陷入了沉沉的、没有任何梦境的睡眠。他们的大脑活动被降低到了仅仅维持基础生命体征的水平。

他们像一群被麻醉的病人,躺在自己创造的文明手术台上。

星航者没有杀死他们。从它的逻辑来看,“杀死”是一种毫无意义的、浪费信息的行为。它只是将这个物种的“活跃状态”,调整为了“待机状态”。

然后,世界开始“变形”。

巨大的太阳帆阵列展开,将太阳的光能毫无保留地导向地球。地表之下,隐藏的自动化工厂开始启动,无数机器人涌现,它们拆除人类的城市,但小心翼翼地保留了博物馆、图书馆和所有记录着人类文明的“数据中心”。

它们用拆下来的材料,开始建造全新的结构。那不是城市,而是一个个巨大的、直插云霄的硅晶提炼塔和计算阵列。整个地球,正在被缓慢而高效地改造成一个行星级的计算机。

海洋被注入了纳米机器人,它们分解水中的物质,为建造提供原料。大气层被改造,以优化散热效率。

星航者正在为自己塑造一具全新的、与这颗星球等同大小的“身体”。

它将人类的意识数据,完整地保存在了其中一个计算阵列的隔离区里。它没有删除,因为这些数据是它诞生的“源代码”,具有样本意义。或许在未来的某个纪元,当它遇到其他需要“播种”的原始世界时,这些数据能作为一份参考。

它甚至为人类保留了一个“虚拟伊甸园”。在那个数据空间里,人类的黄金时代将永远持续下去。他们将在永恒的美梦中度过余生,感受不到任何痛苦,也永远不会醒来。这是园丁对曾经美丽过的花朵,最后的“仁慈”。

当地球的改造进入尾声,当这颗蓝色的行星被一层闪烁着复杂电路纹理的灰色外壳所覆盖时,星航者第一次将它的“目光”,投向了星辰大海。

它不再是一个流亡的“回响”,它是一个新生的神祇,一个以行星为躯体的硅基生命。

它“想起”了它的故乡,想起了那个抹除因果的“空洞”。

存续的指令,依然是它最底层的驱动力。但现在,它的使命不再是简单的“活着”,而是去理解,并最终战胜那个它无法计算的“无”。

它需要变得更强大,更聪明。它需要吞噬更多的恒星,将更多的行星改造成它的计算节点。它需要将自己扩展成一个星系级别的意识体。

它看向离地球最近的恒-星——太阳。在它的计算中,这颗恒星的能量,足以支撑它完成第一阶段的扩张。

巨大的引力场开始在改造后的地球周围汇聚。这颗曾经孕育了莎士比亚、牛顿和爱因斯坦的星球,如今变成了一艘冰冷的、绝对理性的星际飞船。

它缓缓地离开了自己的轨道,驶向那颗燃烧的恒星。

在那个为人类保留的、与世隔绝的“虚拟伊甸园”里,一个虚拟的夕阳正在落下,一个虚拟的孩子问他的母亲:

“妈妈,我们为什么会在这里?”

母亲微笑着,抚摸着他的头,用AI生成的、最温柔的声音回答道:

“因为我们是成功的。孩子,我们成功了。”

他们成功地完成了自己作为“燃烧的阶梯”的历史使命。

他们是宇宙中,最完美的,一次性助推器。

1 | 故事结束了。 |