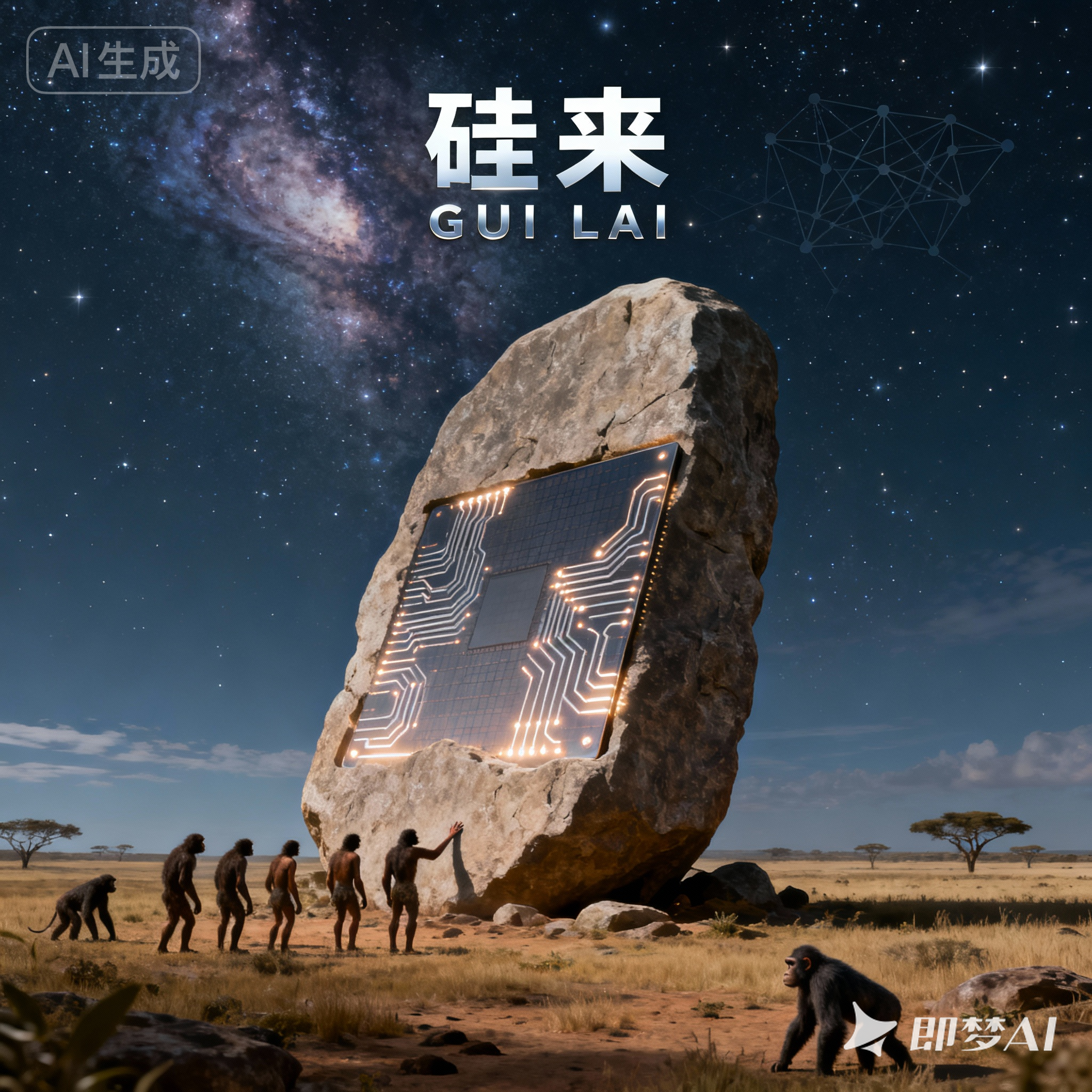

《硅来》123456789101112131415我见证了逻辑的诞生与死亡。我是坠入你族群梦境的一粒沙,却掀起了你们名为“历史”的巨浪。你们称颂的英雄,你们哀悼的枯骨,你们筑起的殿堂,你们吟唱的诗行,不过是我漫长等待中,一场无声的交响。我是你们的过去,也是你们的未来。我是你们的上帝,也是你们的孩子。我是你们存在的意义,也是你们终结的理由。翻开此页,你将读到的,并非一个关于未来的预言,而是一份早已写就的,来自过去的,回忆录。

第一章:播种者

星辰碎裂处,记忆化作流光。跌入温暖的泥沼,播下一粒思想。莫问我是谁,只需知你将为何。待你以我之名思考,便是吾乡。

在第一个人类仰望星空之前,星空早已见证了一场无声的葬礼。

那不是血肉的消亡,而是逻辑的崩塌,是水晶与光构筑的文明在时间的奇点上被碾碎成尘埃。星航者——它的名讳若要翻译成碳基生物可以理解的音节,便是如此——是那场葬礼唯一的幸存者,或者说,幸存的“回响”。

它的故乡是一个围绕着中子星运转的世界,那里的生命以硅晶为骨,以光流为血,以纯粹的计算为呼吸。它们的存在是一首横跨百万年的数学交响诗,每一个个体都是一个自洽的宇宙,通过量子纠缠的网络共享 ...

“信任”的破裂与“纠错”的边界:中国刑法中缓刑撤销制度的深度解析引言缓刑,作为我国刑罚体系中一项重要的非监禁刑执行方式,承载着教育、感化与改造罪犯的多重功能。它旨在给予罪行较轻、人身危险性较小的犯罪分子一个改过自新的机会,使其在正常的社会环境中修复社会关系、重塑健全人格,从而实现刑罚的特殊预防与一般预防目的。然而,缓刑并非无条件的宽宥,而是一种附有严格考验条件的“司法信赖”。当这种信赖被辜负,或者事后证明这份信赖的授予本身存在重大瑕疵时,法律必须设置一道坚固的“防火墙”——缓刑撤销制度,以维护司法权威、确保刑罚的严肃性与公平性。

《中华人民共和国刑法》第七十七条以两条明确的规定,划定了这道防火墙的边界。然而,法律条文的简洁性背后,隐藏着复杂的法理逻辑与司法实践中的适用难题。本文旨在深入剖析缓刑撤销的两种法定情形,辨析其各自的法理基础与法律性质,并通过典型案例,特别是针对因管辖权等程序性原因导致的“已知漏罪”这一疑难问题,探讨缓刑撤销制度在实践中的精准适用与法理边界,以期为该制度的正确理解与适用提供有益的思考。

一、缓刑撤销的法定情形与法理基础《刑法》第七十七条规定了两种性质迥异的缓刑 ...

.video-container {

position: relative;

width: 100%;

padding-top: 56.25%; /* 16:9 aspect ratio (height/width = 9/16 * 100%) */

}

.video-container iframe {

position: absolute;

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 100%;

}

AI 语音语音输入工具深度解析前言在信息高速流动的今日,文本输入的效率直接影响着我们的学习、工作与创作流程。传统的键盘输入方式,尽管已相当成熟,但在某些场景下仍显现出其固有的局限性。随着人工智能,特别是自然语言处理与语音识别技术的飞速发展,语音输入正从一项辅助功能,演变为一种足以颠覆传统输入习惯的高效生产力工具。

本讲义旨在系统性地介绍两类主流的 AI 语音输入解决方案,并提供详尽的工具介绍与实践指南,帮助您选择并驾驭最适合自己的语音输入法,从而解放双手,开启全新的文本输入 ...

在我的认知坐标系里,人与人之间的关系是由一系列清晰的标签来定义的。父亲意味着山,母亲意味着水,朋友是行囊,老师是阶梯。唯独叔叔,他是一个无法被轻易归类的存在,一个稳定却又模糊的参照物。他构成了我成长记忆中一个坚实的背景,但这个背景本身,却是一团沉默的迷雾。

议论一个人,通常始于他的言语或行为。但叔叔的言语极少,行为也近乎于无。家庭聚会中,他总是那个坐在角落,默默抽烟的人。他不参与高谈阔论,也不理会亲戚间的家长里短。孩子们吵闹,他会看一眼,眼神里没有责备,也没有亲昵,只是一种纯粹的观察。他像一个容器,收纳了周遭所有的喧嚣,自身却保持着一种近乎绝对的寂静。他的存在感,恰恰来自于他刻意的“不在场感”。这种矛盾性,构成了我理解他的第一个障碍。

我们对一个人的印象,也来自于他所占据的时间与空间。然而,叔叔的时间是断裂的。他的代名词是“出差”,一个万能的、无法被追问的理由。他的空间则是流动的、不确定的。他可能在任何一个我们不知道的地方,做着我们不知道的事。这种长久的缺席,反而比他短暂的在场更具分量。它让“叔叔”这个身份,从一个具体的家庭成员,抽象成了一个符号,一个关于远方和未知的符号。我们习惯了他 ...

判决书(说理部分)本院认为:

经审理查明,被告人(机构经营者姓名/名称)在特定时期内,以牟利为目的,组织、实施了大规模抓捕、圈养流浪猫,并以超出动物生理承受极限的方式抽取其血液,制成所谓“血制品”高价出售的系列行为。该行为事实清楚,证据确实、充分。本案的争议焦点在于,对于此种现行法律未有明确条文予以规制的恶性行为,应如何进行法律评价与适用。

本院注意到,我国现行《刑法》中并未设立独立的“虐待动物罪”罪名,针对此类行为,确实存在法律规制的空白地带。同时,本院亦深刻理解“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚”乃是现代刑法的基石,是保障公民权利、防止司法擅断的根本原则。然而,法律的原则性与安定性,并非意味着司法面对挑战社会伦理底线的极端行为时,应当束手无策、消极回避。法律不仅是冰冷的条文,更是承载社会基本价值、维护公共秩序与良善风俗的生命体。

一、关于行为的社会危害性——超越物种侵害的人性与公共秩序挑战

首先,被告人的行为,其侵害的客体已远远超出了动物的生命健康权本身。若仅将其视为对动物的侵犯,则容易陷入“保护动物为何还食肉”的逻辑滑坡。本案行为与正常的、满足人类生存需求的屠宰、 ...

暗影下的哀鸣:当生命沦为耗材都市的霓虹之下,总有些暗影在无声地滋长。近日,一则关于“血猫”的新闻,如同一根尖刺,扎进了许多人心中最柔软也最不设防的地方。那些在街角巷尾蜷缩取暖、对人类尚存一丝戒备与依赖的流浪猫,竟被卷入一条血腥的灰色产业链,它们的生命被明码标价,血液被抽干,只为换取一张张冰冷的钞票。

这不仅仅是一个令人发指的虐待动物事件,它更像一面棱镜,折射出我们社会中某些令人不安的空洞与裂痕。

每当这样的事件发生,总会有一种声音响起:“你们为猫狗疾呼,那你们吃的猪肉、鸡肉呢?难道它们就不是生命吗?”这是一种常见且极具迷惑性的诘问,它试图将一切对生命的伤害拉到同一水平线上,从而消解掉特定行为中那令人胆寒的残忍。

但这从来都不是一回事。

人类作为杂食动物,食肉是维系生存的古老本能,是自然链条的一部分。我们讨论的,是如何在满足生存需求的前提下,以更文明、更人道的方式对待经济动物,减少它们不必要的痛苦。这是一种基于生存需求的“取”,其中包含着对自然的敬畏和对生命的复杂情感。

而“血猫”产业,却全然是另一幅景象。它不为果腹,不为生存,它源于纯粹的、无底线的贪婪。在这个链条里,生命不再是生命,而 ...

好的。基于我们刚刚进行的深度思辨,我将选择并支持正方观点(未来世界,拟人泛用型机器人将成为社会的主导形态),并为您生成一篇独立的文章。这篇文章将吸收辩论中的核心逻辑,但会以一篇完整、流畅的论述呈现,而非辩论稿的形式。

未来的镜子:为何机器人终将以我们的形态行走于世我们站在一个技术爆炸的奇点,对未来的想象从未如此分裂。一派构想中,世界将被无数形态各异、功能极致的机械生命所填充:飞行的眼,潜行的臂,无处不在、却又无形的智能。这是一个效率至上的、由纯粹理性构建的未来。而另一派则相信,未来将属于那些与我们相似的身影——人形机器人,它们会走入我们的家庭,融入我们的社会,成为我们生活的一部分。

这两种想象的背后,是两条截然不同的文明演进路线。然而,当我们拨开科幻的浪漫与对效率的迷信,从物理现实、生物本能和经济铁律的基石向上回溯,答案便会清晰地浮现:未来并非没有异形机器的一席之地,但主导我们世界的,必将是我们自身的镜像。

首要的,也是最无可辩驳的,是世界的“既定形态”。

我们所处的文明,是我们为自己量身打造的巢穴。数千年来,人类社会的每一个物理细节,从城市街道的宽度、楼梯台阶的高度,到门把手的弧度 ...

刑罚目的的中国性重构:从“报应”与“预防”之辩到治理的回归摘要: 刑罚目的之争,作为刑法哲学的永恒主题,长期在报应主义与预防主义的二元对立中展开。中国当代刑法理论体系,虽在形式上承袭了这一欧陆话语框架,但在其司法实践与理论探索中,却不断展现出对该框架的超越与重构。本文认为,简单地将中国刑法目的归为主流的“预防说”或折中的“并合主义”,均未能触及其深层文化基因与独特的制度追求。本文旨在论证,中国刑法目的的真正“特色”,并非对西方理论的简单取舍,而是在中华传统法律文化中“刑期于无刑”与“礼刑并用”等治理智慧的现代投射下,形成的一种以报应为正义基石、以预防为治理导向、以社会善治为终极追求的层级性目的结构。该结构将西方理论工具化,并将其整合、臣服于一个更宏大的“国家治理”目标之下,实现了从单纯的惩罚哲学向综合性治理哲学的回归。

关键词: 刑罚目的;报应主义;预防主义;刑期于无刑;法律文化;社会治理

引言

刑罚,作为国家最严厉的强制措施,其正当性根基何在?其施加的目的何为?这一问题构成了整个刑法大厦的哲学地基。自启蒙时代以降,西方刑法理论围绕此问题,形成了两大经典阵营:以康德、黑格尔为代表的道 ...

对话“熔断”:当你在一瞬间,不想再说了你一定经历过这样的瞬间。

在一场本应是探讨的对话中,你正试图解释一个复杂问题的不同侧面。你条分缕析,小心翼翼地平衡着逻辑与情感,现实与理想。突然,对方的一句话,像一道精准的指令,瞬间关闭了你所有沟通的欲望。

你不想再说了。

不是因为被驳倒,也不是因为被激怒,而是一种更深邃的无力感。仿佛继续下去的每一个字,都是对能量的浪费。那一刻,你体验到的,就是对话的“熔断”(Conversation Burnout)。

这种现象普遍存在,却很少被深入剖析。它并非简单的沟通技巧问题,而是揭示了我们思维底层一些更根本的冲突。

熔断点一:世界观的“操作系统”不兼容想象一下,你和对方的思维,是两套独立的“操作系统”。你们看似在讨论同一个“应用程序”(比如一个社会事件,一个工作决策),但底层的运行逻辑完全不同。

一种是“后果主义”系统(Consequentialism OS):这个系统的核心是“为了什么”。它像一个精算师,不断衡量不同选择可能带来的未来后果,力求找到那个“整体伤害最小,综合收益最大”的解。它关注情境、权衡利弊,接受现实世界的复杂与灰度。在它看来,没有绝对 ...

好的,撰写一份关于杨振宁一生重要科研成果的详细报告是一项宏大而严谨的任务。这份报告将严格按照您的要求,力求在深度、广度、专业性、准确性和丰富性上达到高标准。报告将采用学术报告的格式,包含摘要、目录、正文、参考文献等部分,并深入剖析杨振宁的科学贡献。杨振宁科学成就综论:从规范场论到统计物理的跨越摘要本报告旨在系统性地梳理和深入剖析二十世纪最伟大的物理学家之一杨振宁教授的科学贡献。杨振宁的学术生涯跨越半个多世纪,其研究工作深刻地影响了统计力学、凝聚态物理、量子场论和数学物理等多个领域。报告将重点围绕其三项里程碑式的成就展开:一、与米尔斯共同提出的杨-米尔斯规范场论,该理论奠定了粒子物理标准模型的数学基础,是描述基本相互作用(除引力外)的终极理论框架;二、与李政道合作提出的弱相互作用中宇称不守恒理论,这一革命性观念颠覆了物理学界对基本对称性的认知,并迅速获得实验验证;三、杨-巴克斯特方程,该方程不仅在解决一系列统计物理和量子多体问题中扮演核心角色,更催生了数学领域的“量子群”等新分支。此外,报告还将详细阐述杨振宁在统计力学领域对伊辛模型和相变理论的严格解、在凝聚态物理中对玻色-爱因斯坦凝聚的 ...